若宮大路の段葛

|

若宮大路

由比が浜から八幡宮へ一直線に延びる約2Kmの若宮大路は鶴岡八幡宮の参道でもあります。

この若宮大路は道の中央に二筋の葛石を置き、その間を高くした「段葛」と呼ばれる形が特徴です。あたかも道の上に更に道を置いたように見えることから、置路・置石とも呼ばれています。

地震や横須賀線開通などにより明治時代に取り壊され、現在は二ノ鳥居から三ノ鳥居までの約500mが残っています。春には桜やつつじが参道の両側を覆って迎えてくれます。今回は残念ながら固い蕾のみでした。

|

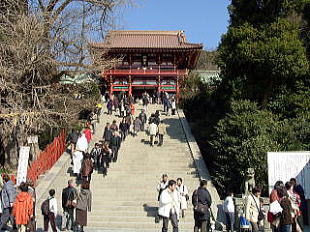

鶴岡八幡宮

鶴岡八幡宮は1063年に源頼義が京都の石清水八幡宮を勧請して、由比が浜付近に祀ったのが始まりで、1180年に源頼朝が現在の場所に移しております。

三ノ鳥居、太鼓橋を過ぎると左右に源平池、さらに流鏑馬の馬場や舞殿があり、正面石段の上には本宮が控えています。

東側の源氏池に3つ、西側の平氏池に4つ築いた島は、江戸時代に三は産を、四は死を意味し、源氏の繁栄と平氏の滅亡を意味したといわれています。源氏池の周りにはぼたん庭園があります。

舞殿は静御前が義経を慕い、心を込めて舞ったところで下拝殿とも言われています

|

ぼたん庭園から源平池を望む

|

舞殿

|

|

本宮に上る石段の左手の大銀杏は、三代将軍源実朝を殺めるために公暁が隠れていたところ(隠れ銀杏ともいう)といわれ、800年の長い歴史を見つめてきた御神木です。

関連するホームページ

鶴岡八幡宮

|

本殿

|

建長寺・三門

|

建長寺

鶴岡八幡宮の本殿左手から鎌倉街道に出て、街道沿いに坂道を5分ほど昇り、トンネルを抜ける右手に建長寺が現れます。

建長寺は、鎌倉五山第一位の臨済宗建長寺派の大本山です。北条時頼が1253年(建長5年)に宋から来日していた高僧・蘭渓道隆を招いて建立したわが国最初の禅寺です。

総門、三門、仏殿、法堂などの主要な建物が中軸上に並ぶ中国の禅宗様式の伽藍配置になっております。

|

建長寺・仏門

|

仏殿の前栽として敷石道の両側に7本の柏槇(ビャクシン)の古木があります。古木の中には幹回りが7mのものもあり、創建当時から750年もの歳月と幾度かの火災を生き抜いてきた貴重なものです。

残念ながら写真には柏槇の一部しか写っておりません。

仏殿は、当寺の本尊地蔵菩薩をお祀りし、儀式を行うお堂で、1647年に東京芝の増上寺より徳川2代将軍秀忠の夫人、崇源院の霊屋を移築したものです。

|

方丈(龍王殿)から唐門を望む

|

法堂では天井画「雲竜図」の特別拝観が行われておりましたが、残念ながら撮影禁止のためご紹介できません。

唐門は、屋根が唐破風(反曲した曲線状の破風)になっている門のことで、中国式という意味ではないそうです。

方丈(龍王堂)の背後には、夢想国師の作とされる心字形の池を中心とした庭園があります。

|

梵鐘 |

1225年(建長7年)に、大和権守物部重光が鋳造したもので、大覚禅師による銘文が浮き彫りにされている名鐘です。

建長寺の拝観料 300円

法堂天井画特別拝観料 500円

関連するホームページ

建長寺

|

|

円覚寺

建長寺から緩い下り坂を進み、JR横須賀線の踏切の手前を線路沿いに右斜めに30mほど進むと、案内の標識があります。右に約200m進むとあじさい寺として有名な名月院の案内です。名月院はあじさい以外にもさまざまな花が咲くことで有名ですが、今回はパスして線路沿いに円覚寺へと進みました。

鎌倉五山第二位の円覚寺は、鎌倉幕府8代執権北条時宗が1282年の創建した臨済宗円覚寺派の総本山です。

|

円覚寺・山門

|

|

文永・弘安の役で蒙古の大軍を撃破した時宗は、両軍戦死者の菩提を弔い、おのれの精神的支柱となった禅宗を広めたいと願い、無学祖元を開祖に円覚寺を建立しました。

約6万坪に広い境内をほぼ一直線に伽藍が並び、15の塔頭寺院が建っております。現在の建物は関東大震災以後に修復されたものです。

|

円覚寺・仏殿

|

|

黄梅院は、時宗夫人の覚山尼が時宗の菩提の建立した華厳塔の地に、後に足利氏が夢想国師の塔所として建立したものです。

|

円覚寺・黄梅院

|

|

佛日庵は、1284年に没した北条時宗の廟所。宝形造りの堂宇には北条時宗、貞時、高時の木像が祀られている。拝観料100円。

梅やこぶしの名所としても、境内にある茶室では時宗の命日にちなみ、4月4日と10月4日に茶会が行われる。

|

円覚寺・佛日庵(時宗公卿廟所)

|

|

舎利殿は、源実朝が宋の能仁寺から請来した仏牙舎利を奉安している。

こけら葺き二重屋根を持つ木造建物で、鎌倉時代に中国から伝えられた「唐様式」を代表し、その最も美しい建造物として国宝に指定されている。

一般に公開されるのは1月1日〜3日と11月の「宝物風入れ」の時のみです。

|

舎利殿(国宝)

|

|

1301年北条貞時が国家の安泰を祈って寄進した、鎌倉時代の代表的な梵鐘で、国宝に指定されています。

円覚寺の拝観料 200円

佛日庵の拝観料 100円

関連するホームページ

円覚寺佛日庵

|

洪鐘(おおがね)(国宝) |

東慶寺・山門

|

東慶寺

北鎌倉駅前のそば屋で同席させていただいた地元の方から、東慶寺、浄智寺訪問を進められた。東慶寺は、北鎌倉駅から約3分の距離であり、早速訪問することとした。

東慶寺は、1285年に北条時宗の妻、覚山尼(かくざんに)が夫の菩提を弔うために創建した尼寺です。

封建時代は今とは逆に女性の立場は弱いもので、とてもじゃないが女性から離婚することなどできませんでした。

そんな時代に覚山尼は、高僧・無学祖元のもとで修行をし、やがて女性の救済のために「縁切寺法」を創始しました。

それは、夫から逃れたいと願う女性がお寺に駆け込み、そこで3年間修行を積めば離縁できるというものです。

その代表的なお寺がこの東慶寺です。それゆえ東慶寺は別名、縁切寺(えんきりでら)、駆込寺(かけこみでら)と呼ばれています。

|

東慶寺・本堂

|

後醍醐天皇皇女・用堂尼墓

|

覚山尼以降も、後醍醐天皇の皇女用堂尼(ようどうに)や、豊臣秀頼の娘天秀尼など名門の女性が代々住職を務めている格式の高いお寺です。

そのようなわけで東慶寺は男子禁制の尼寺だったわけで、たとえ親でも寺内に入れませんでした。

そんな男子禁制の尼寺だった東慶寺も、明治時代になってから普通の男僧寺に改められ、現在に至っています。

|

東慶寺門前に咲く蝋梅 |

また、境内には四季折々の花が咲きますが、参道奥の墓地には西田幾太郎、鈴木大拙、高見順、小林秀雄など多くの文人が眠っていることでも知られています。

東慶寺の拝観料 100円

関連するホームページ

東慶寺

|

|

浄智寺

東慶寺から3分ほど鎌倉の方に進むと鎌倉五山第四位に列せられている浄智寺があります。

浄智寺は、1281年に29歳の若さで没した、北条時頼の三男宗政の菩提を弔うため、宗政夫人が亡父宗政と幼少の師時を開基として建立したと伝えられています。

鎌倉ではどの寺院も丘を背負い、谷戸と呼ぶ谷合に堂宇を並べている。浄智寺も寺域が背後の谷戸に深くのび、自然林に囲まれた静かな境内は国の史跡に指定されています。

参道入り口の石橋のほとりにある「甘露ノ井」は鎌倉十井の一つに数えられています。

石段を登ると正面に、上部に鐘を吊り下げた楼門が建っています。

|

浄智寺・山門と甘露ノ井

|

浄智寺・楼門

|

|

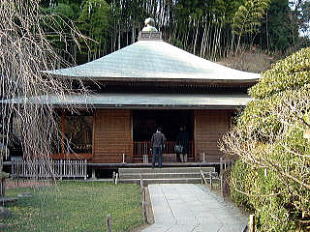

奥に進むと雲華殿と呼ばれる仏殿があり、本尊の三世仏座像が祀られています。

|

浄智寺・仏殿(雲華殿)

|

|

さらに裏庭の隧道を抜けると、洞窟に弥勒菩薩の化身といわれる、布袋尊が祀られています。

体格の良い布袋尊は、一寸お腹を突き出して立っていますが、このお腹をさすると元気になるとか!

風来坊も黒ずんでいるお腹をさすりました。

浄智寺の拝観料 150円

|

浄智寺・布袋尊

|

|

事後の評価

今回の散策は14,000歩でした。散策コースとしては、鶴岡八幡宮、建長寺、(名月院)、浄智寺、東慶寺、円覚寺の順に廻るのが効率的です。もちろん北鎌倉から逆のコースでも良いと思います。

関連するホームページ

鎌倉観光協会 鎌倉ぶらぶら 北鎌倉なま情報局

風来坊

|